トップアスリートへの科学的支援をおこなう日本体育大学教授・杉田正明さんにコンディショニングの最新研究や実践方法について伺う「人生が変わるコンディショニング術」シリーズ。第2回と第3回のテーマは「休養」。なぜ休養について学ぶことが大切なのか、どうすればしっかりとした休養が取れるのか…。日本テレビホールディングス・古市幸子が迫った。

<杉田正明さんプロフィール>

日本体育大学教授ハイパフォーマンスセンター長。日本のスポーツ界におけるコンディショニング研究の第一人者であり、東京・パリのオリンピックでは日本選手団の本部役員として科学的支援を行う。

休むって案外難しい…まだあまり知られていない休養の奥深さ

━━全4回にわたってお伝えする「人生が変わるコンディショニング術」シリーズですが、第2回・第3回では「休養」をテーマにお話いただきます。先生が休養を重要視されるのはどうしてですか?

いい質問ですね。休養というと「ただ休むだけ」というイメージがあるかもしれません。世間的にも「休んだらいけない」という風潮があったりするので、休養の奥深さをこれまで説明しきれていなかったんです。

━━たしかに、平日に働いて土日にダラダラしすぎるとかえってしんどくなる感じがして、「休むって難しいな」って思うこともあります。

そうですよね。実は休養って、2028年のロサンゼルスオリンピックに向けて各国がすでにサポートハウスの場所を調べて設置を始めているぐらい、重要なんです。

━━サポートハウスでは、特にどのような休養を大事にされているんですか?

やはり食事ですね。選手が普段どおりの生活を送れるように、それぞれの国が母国の食事を提供しています。

━━なるほど。じゃあ先生は前回のオリンピックを受けて「次のオリンピックでここはこうしよう」とか、すでに何か考えていることはあるんですか。

ありますが…ナイショです。

━━えー!どういう分野かだけでも聞きたかったなー!では前のパリオリンピックで、「こんなものもあるんだ」って驚かれたほかの国の休養の技術や方法は何かありますか?

イギリスチームの「スリープポッド」ですね。カプセル型の仮眠用設備で、そんなハイテク装置を8台も用意していました。

休養について学校で勉強しない不思議…やっと始まった学問としての「休養」

━━では、休養についても最新の研究が進んでいるということなんですね。

よく「運動」「栄養」「休養」の3つが大事だって言うじゃないですか。でも学問体系として確立されているのは運動学と栄養学だけなんです。

小学生から大学生までの教育課程で、休養に関する体系付けられた教育って受けた覚えもないですよね。

━━全然ないですよ。それこそ「長く働ける人が素晴らしい」とか、そういう価値観のなかで育ってきたので、休養学はもうちょっと早く知りたかったですね。

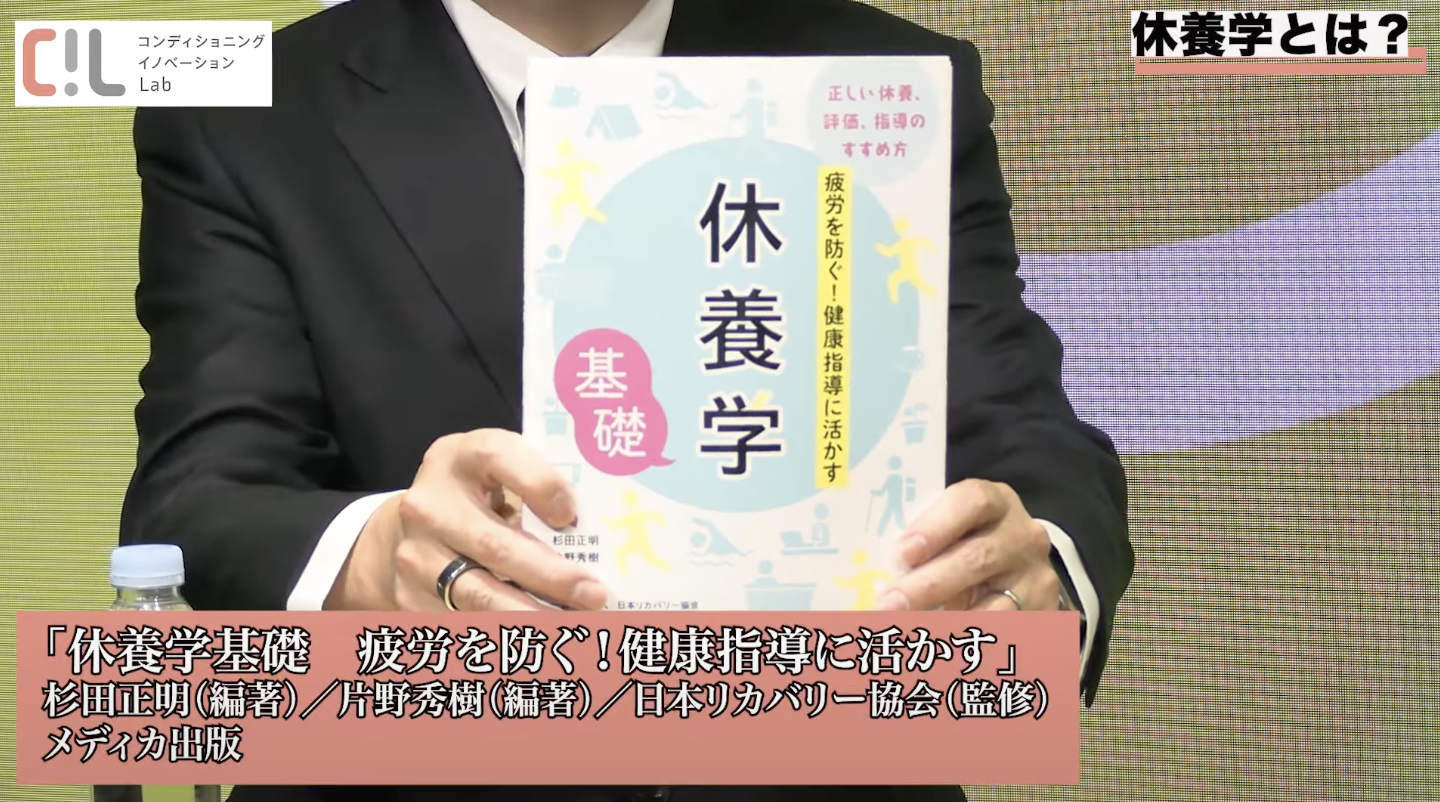

そうですよね。実は2021年に『休養学基礎 疲労を防ぐ!健康指導に活かす』(メディカ出版 杉田正明 編著/片野秀樹 編著/日本リカバリー協会 監修)という本が出たんですけれども、ここから学問体系としての休養学が始まったと言っても過言ではないです。

━━先生としては、「休養」はアスリートのように特別な方ではなく、一般の方にもちゃんとわかってもらわなきゃいけないと思って本を書かれたと。

そうです。休養の取り組みや考え方は、トップアスリートにはかなり浸透していますが、そのまま一般人の方々に還元する、そういう必要性を感じたんですよね。

休養はただ休むだけじゃない! 細かく分けると7タイプある

━━では、一般人の私たちにも休養の最新の考え方を教えていただけますでしょうか。

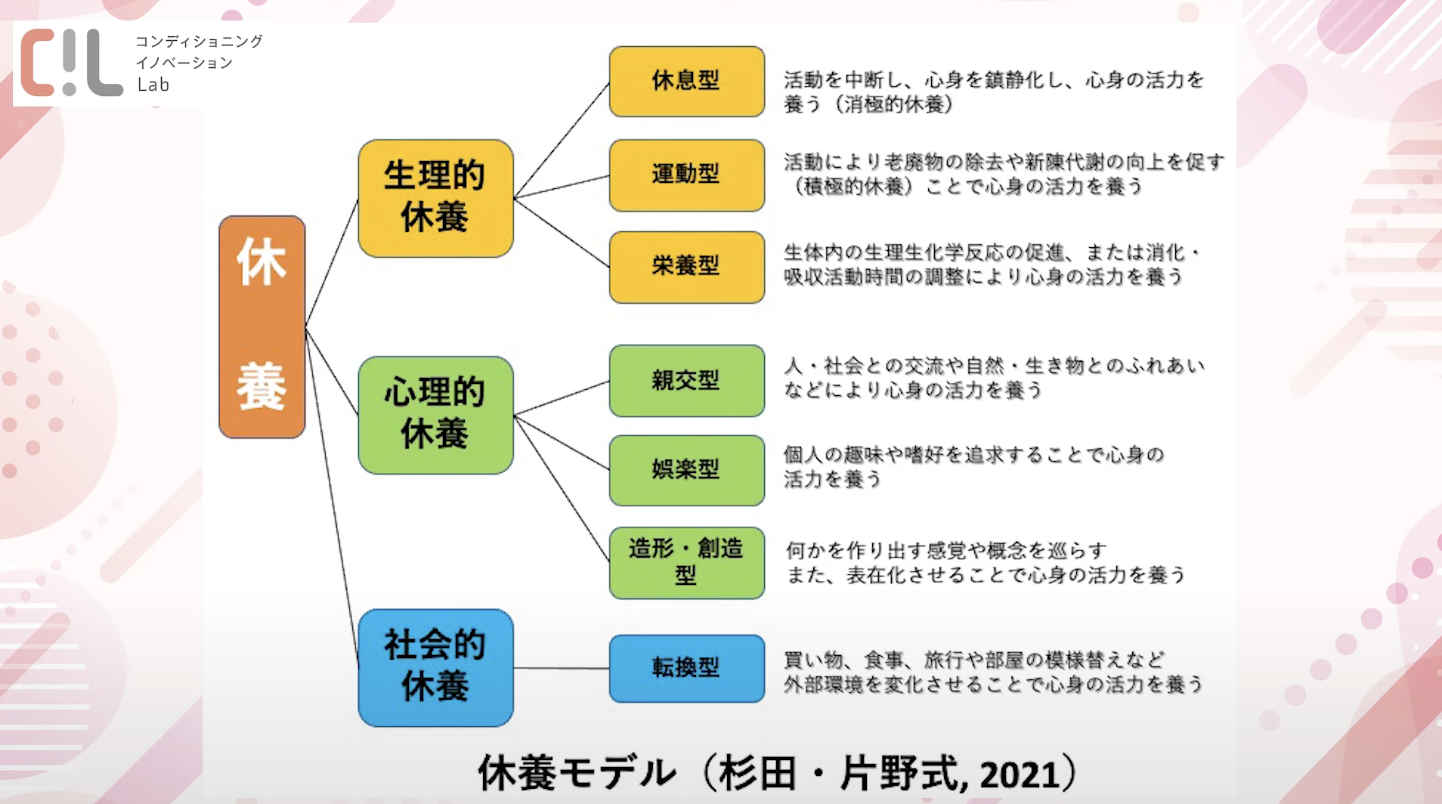

はい。休養には、細かく分けると「休息」「運動」「栄養」「親交」「娯楽」「造形・創造」「転換」の7つのタイプがあって。その7つを大きく分類すると「生理的休養」「心理的休養」「社会的休養」の3つになります。

「休息」「運動」「栄養」は生理的休養に当てはまります。「休息」は、とにかく休むことですね。学問的には「消極的休養」と言ったりします。

━━運動も休養のうちに入るんですね。

そうなんです。「アクティブレスト(積極的休養)」という言い方が一般的です。軽い運動をすると血液循環が良くなって新鮮な酸素を取り込めるので、体の中をリフレッシュできるんですよね。

━━どうしても「運動する=疲れる」って思ってしまいがちなんですけれども、運動で疲れが取れるということですか。

そうです。運動というと「歯を食いしばって一生懸命運動しなきゃいけない」と思いがちですよね。でも「ちょっと気持ちがいいな」と思うぐらいの軽い運動がより体のリフレッシュになります。

そして生理的休養の3つ目は「栄養」です。栄養がやっぱり不足していると頑張れないですよね。

━━そうですよね。私も先生と会うのにドキドキしすぎちゃって、気が付いたらプリンを買って食べていてびっくりしました。これも休養の1つなんですね。

はい、それも適度な栄養補給ということで、1つの休養タイプになります。

推し活や疲れたときのお弁当作りは「心理的休養」になっている!

「親交」「娯楽」「造形・創造」の3タイプは心理的休養に当てはまります。「親交」は、人や自然と触れ合って、心を通わせたりすることですね。それから「娯楽」は自分の趣味をすること。たとえば推し活とか、いろいろありますよね。

━知ってます。推し活も休養になるんですね。

そうなんです。そして最後の3つ目が「造形・創造」です。たとえば絵を描くなど、何かを作ることに没頭するのも心理的休養です。

━━実は私、忙しいときにお弁当を作りがちなんですよ。「なんかリフレッシュしたいな」と思ったときに気が付いたらお弁当を作る習慣が自分の中でできていて。

私もちょうど今お弁当作りを例に挙げようと思ったんです。お弁当作りも、心理的休養の1つですね。

環境を変えることで心と身体を回復させる「社会的休養」

そして最後の休養タイプ「転換」は社会的休養に当てはまります。たとえば、食事に行ったり旅行に行ったりなど、今の環境を変えるのが社会的休養です。部屋の模様替えをするのもそうですね。

━━意外なタイプの休養があるんだなと本当に気づかされました。「最近疲れたな」と思ったらこの7つのタイプを全部しなきゃいけないってことになります?

いいえ、全然そんなことはありません。疲れを感じたときに自分が「これをやりたいな」って思うものをやってもらえばいいです。

掃除も休養のうちに入る! 自分ができる範囲で続けることが大切

━━たとえば運動嫌いの人にとっては、いくら休養になると言われても運動をするのはハードルが高いと思うんです。でも先生がおっしゃるように、ウォーキングぐらいだったらできますね。

そうですそうです。自分ができる範囲でできることを継続すれば、立派な運動になります。

━━ウォーキングすらちょっとハードル高いっていう人には、何をおすすめされますか。

家のなかでの掃除も良いですね。手足を使って掃除をする方がアクティブに体を動かしていることになりますから、ただ歩くよりも良い休養になります。

「疲労」と「疲労感」は似ているようで実は全然違う!

━━疲れというと、気が付かないうちに疲労を溜めすぎちゃっている方もいらっしゃると思うんですけど。

そうですね。疲れに関する言葉というと「疲労」と「疲労感」の2つがありますが、実はこの2つは全く別物なんです。

━━「疲労」と「疲労感」が違う。どう違うんでしょうか?

「疲労」というのは、本当に心と体が消耗していて、医学的にも生理学的にも回復が必要な状態です。一方で「疲労感」は、あくまでその人が感じる疲れで、主観的な感覚のことなんですよね。

だから「疲れたな」って思っても、実際は疲労感があるだけで生理学的に調べてみると全然疲れていない、ということが起こり得ます。

たとえばデスクワークや座学で不活動の時間が長いと、脳や目や肩が疲れるじゃないですか。そのときに運動型の休養を取ればすっきりできるんですが、「疲れているから休もう」と休息を取ってしまうとかえって回復できないんですよね。

休養学の知識があれば疲労と疲労感の見極めができるようになる

━━たとえば、仕事が終わって、疲れて家に帰るじゃないですか。「もう1分でも早く寝たいな」と思うんですけど、これは正しくない行動になりますか。

その場合は、疲労状態が医学的・生理学的に見て本当に疲れた状態なのか、それとも精神的にストレスがかかる仕事をしたり長時間拘束されりしたことによる主観的な疲労感が強いのか、どっちに当てはまるのかが適切な休養を見極めるポイントになります。

━━なるほど。ちゃんと休養学を学んだらその見極めができるようになるんですかね。

そうですね。休養学には(疲労や疲労感の)正しい評価の仕方もあるので、疲労と疲労感のどっちなのかをある程度自分で把握できるようになれば、適切な対応が取れるようになると思います。

(『コンディショニングイノベーションLab公式』より抜粋・再構成)

『コンディショニングイノベーションLab公式』は日本テレビホールディングスのウェルネス情報シンクタンク、コンディショニングイノベーションLAB(CIL)公式YouTubeチャンネルです。「健康を、正しく、わかりやすく」をテーマに、最新のウェルネス情報からベーシックな基礎知識までエビデンスに基づいた情報をお届け。日々を健やかに、人生を楽しむお手伝いをいたします。