日本のアンチエイジング医学の第一人者・満尾正さんに体の酸化について解説してもらう本シリーズ。第3回のテーマは「体の老化を防ぐ抗酸化食材TOP10」。どんな食材を、どのような調理法で食べると酸化防止につながるのか…。日本テレビホールディングス・古市幸子が迫った。

満尾クリニック院長。ハーバード大学で栄養学を習得した日本のアンチエイジング医学の第一人者。1982年、北海道大学医学部卒業。内科研修を経て杏林大学救急医学教室講師として救急救命医療に従事。ハーバード大学外科代謝栄養研究室研究員、救急振興財団東京研修所主任教授を経た後、キレーション治療とアンチエイジングを中心としたクリニックを2002年赤坂に開設、2005年広尾に移転、現在に至る。著書に「食べる投資」アチーブメント社など多数。

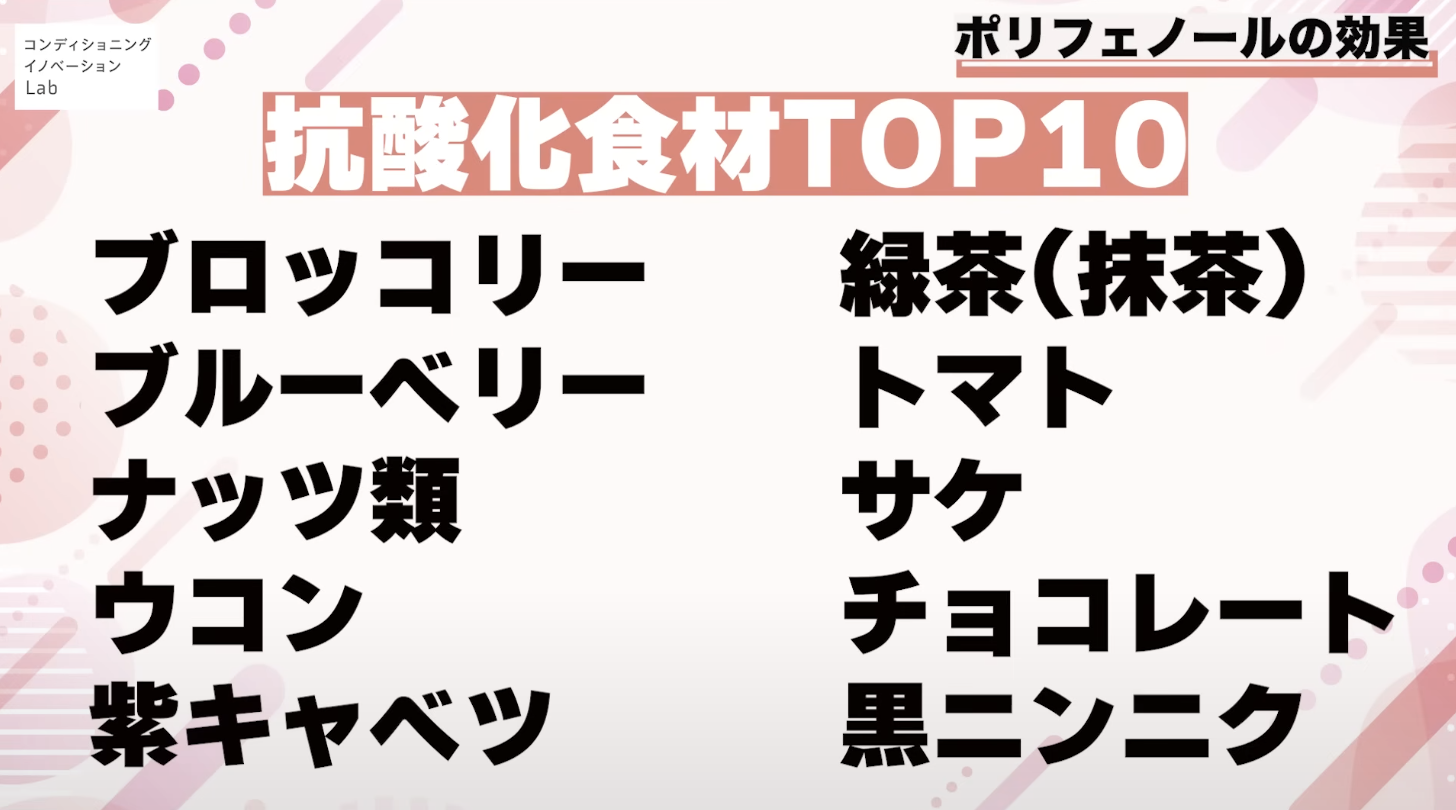

抗酸化成分を含む食材を積極的に摂って体の老化を防ごう!

━━あらためて体の酸化とはどういう状態なのか、教えていただけますか。

たとえば、リンゴを切って置いておくと色が変わりますよね。わかりやすくいうと、人間の体もそういうイメージです。

人間は酸素を吸って生きてるわけですが、酸素の一部が人間の体を蝕んでいきます。それが酸化現象だと理解していただくと良いと思います。

━━変色したリンゴを想像すると、たしかに老化っていう感じがしますよね。今回は、その酸化に抗うための食材を教えていただきたいと思います。

はい。抗酸化食材10選をご紹介させていただきます。

抗酸化食材①黒ニンニク|機能性成分「SAC」を含んでいる

まず1つ目の食材は、黒ニンニクです。ニンニクは、疲労回復に効くとよくいわれますよね。ニンニクのなかでも黒ニンニクは、体をサビから守ってくれる「SAC(S-アリル-L-システイン)」という特殊な機能性成分が多く含まれています。

抗酸化食材②紫キャベツなど|紫色の成分が抗酸化に重要

酸化対策として、紫キャベツや紫の大根など、色がついている野菜類を摂っていただくのも良いですね。

━━色のついた野菜というと緑の濃い野菜のイメージでした。紫キャベツが良いというのはびっくりです。普通のキャベツとそんなに違うんですね。

あの紫色の成分が重要なんですね。たとえば「赤ワインを飲むと健康に良い」とよくいわれますが、あれは赤ワインにポリフェノールの一種「レスベラトロール」が含まれているからなんですね。そういった成分を補うことが抗酸化にはとても大事になります。

抗酸化食材③チョコレート|カカオポリフェノールが豊富

疲れてくると甘いものが欲しくなる人もいますが、甘いものの代表格であるチョコレートも、抗酸化作用のあるポリフェノールを含んでいる食材です。

━━最近は高カカオチョコレートがよく出ていますよね。

おっしゃるとおりで、カカオに含まれる成分「カカオポリフェノール」が人間の体をサビから守ってくれます。

抗酸化食材④カレー|ウコンの成分「クルクミン」が重要

カレーライスが好きな方は多いと思いますが、カレー粉に入っているウコン(ターメリック)には「クルクミン」というポリフェノールの一種が含まれているんですね。

このクルクミンが体を酸化現象から守ってくれるということが、世界で広く知られています。

━━ウコンというと飲みすぎたときにお世話になるイメージでした。

そうですよね。飲みすぎて肝臓がサビてくのをウコンが助けてくれるわけです。

抗酸化食材⑤サケ|赤い天然色素「アスタキサンチン」がカギ

あとは、魚のサケも抗酸化食材の一つですね。秋口になるとサケが川を登りますが、これはサケにとって非常に重労働で、体がサビていきます。そのサビを防いでくれるのが「アスタキサンチン」と呼ばれる赤色の天然色素です。

白身の魚であるサケが赤く見えるのは、このアスタキサンチンの影響なんですね。魚にアスタキサンチンがあるかないかを見極めるには、焼いてみるのがわかりやすいです。

たとえばマグロやサンマなどの鉄分が多い赤身魚は、加熱すると酸化して変色します。一方、サケは加熱に強いアスタキサンチンを多く含むので、焼いても赤いままなんです。

抗酸化食材⑥ナッツ類|ビタミンEやポリフェノールが摂れる

ナッツ類も抗酸化食材です。アーモンド、カシューナッツ、ピスタチオなどいろいろな種類がありますよね。

ナッツ類には、良質な脂やビタミンE・ポリフェノールなど抗酸化作用を持つ栄養素が豊富に含まれているので、酸化現象から守ってくれる非常に有用な食材だといえます。

抗酸化食材⑦トマト|赤い色素「リコピン」を豊富に含む

夏野菜のトマトに含まれる「リコピン」という赤い色素も、強力な抗酸化作用を持っていることで有名ですね。

ここで私からお伝えしたいのが「夏野菜は夏に食べていただきたい」ということです。

私のクリニックの患者さんで1年中トマトジュースを飲んでいる方がいるんですが、1年中ずっと摂っているとアレルギー反応が出る可能性があるんですね。夏の食材を食べるときは、この点に気を付けていただきたいです。

━━夏にトマトを食べるのは悪くないんですか。

夏野菜には体を冷やす働きがあるので、夏にトマトを食べるのは良いと思います。しかし、冬の寒い時期に生のままトマトジュースにして飲むのは、あまりおすすめできません。どうしても好きなら、スープにするなど温かい状態で食べるのが良いと思います。

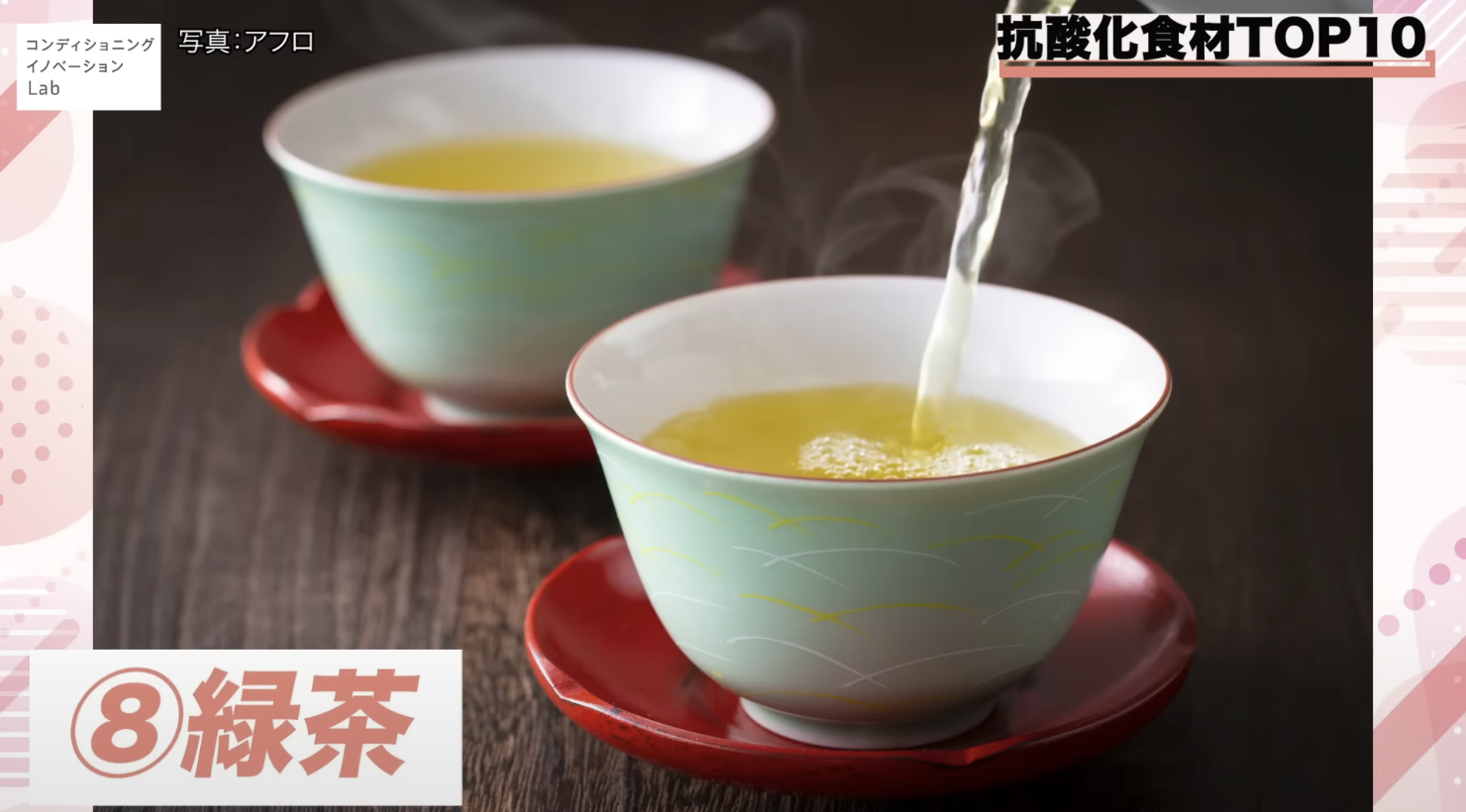

抗酸化食材⑧緑茶|カテキンが豊富! 特に抹茶がおすすめ

緑茶も抗酸化食材の一つです。緑茶にはカテキンというポリフェノールの一種が非常に含まれてます。特に、抹茶は茶葉を丸ごと体に取り入れることができます。

私自身も抹茶を愛用していますが、優れた抗酸化作用があるのでぜひ摂っていただきたい食材ですね。

抗酸化食材⑨ブルーベリー|ポリフェノール豊富!冷凍もOK

昔「眼に良い」と話題になったブルーベリーも、ポリフェノールを多く含んでいて、酸化現象を防いでくれる食材です。

━━ブルーベリーは冷凍のものでも良いんでしょうか。

色素が大事ですから、冷凍でもまったく構いません。

━━実は私、朝に小松菜とバナナとブルーベリーのスムージーを作っているんですが、これは良いですか。

良いですね。ぜひお続けください。

抗酸化食材⑩ブロッコリー|蒸す・炒める調理法がおすすめ

最後に紹介するのは「ブロッコリー」です。ブロッコリーには「スルフォラファン」という有機硫黄化合物の一種が含まれていて、これが優れた解毒作用や抗酸化作用を持っています。

特に「ブロッコリースプラウト」という発芽直後のブロッコリーの若い芽には、スルフォラファンが非常に多く含まれています。

━━ブロッコリーについては悪い話を聞いたことがないぐらい、最近人気ですよね。先生もブロッコリーは積極的に摂っていらっしゃるんですか。

はい。ブロッコリーは好物の1つですね。

━━ブロッコリーを食べるときに気をつけなきゃいけないことはありますか。

ブロッコリーを茹でると成分が逃げてしまうので、蒸して食べるのが一番良いという説があります。また、軽く炒めると油に有効成分が染み出して吸収もされやすくなるともいわれているので、蒸すか炒める調理法が良いと思います。

抗酸化食材のなかで特におすすめは「抹茶」「ブロッコリー」

━━いろいろな食材を挙げていただいたなかで、最後に紹介していただいたブロッコリーが最強の食材なんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。

どれか1つだけ選ぶなら、私だったら抹茶かブロッコリーにします。抹茶は抵抗感がある方もいるので、ブロッコリーだったらどんな人でも食べられるかなと思います。

ほとんどの抗酸化食材に共通する「ポリフェノール」の効果

━━抗酸化食材10選のなかにポリフェノールを含んでいる食材が数多く入っているのがすごく印象的でした。

今回紹介したサケ以外の、野菜・植物類のほぼすべてにポリフェノールが含まれています。「ポリフェノール」という言葉の意味は広くて、ほとんどの植物に存在する苦味・渋味・色素の成分となっている化合物の総称なんです。

━━ポリフェノールって、いろいろな種類があるんですか。

はい。たとえば、先ほど紹介したものでいうと赤ワインの「レスベラトロール」や緑茶の「カテキン」がありますね。

ポリフェノールは、植物が自分自身を酸化現象から守るために作っている成分です。だから抗酸化作用が強いんですね。人間は、植物の抗酸化成分を食材としていただいてることになります。

内臓を休ませる「ファスティング」も酸化対策として重要

━━酸化に対抗する方法がだいぶ分かってきました。食生活に気をつけて、睡眠を十分とって、体を適度に動かしたら良いんですね。

そうですね。また、食べることを休む「ファスティング」も、体が酸化ストレスに負けない状況を作ってくれます。

━━ファスティングってよく聞くんですが、具体的にはどういうものなんでしょうか。

食べていない状況のことをファスティングといいます。今は飽食の時代ですよね。常に何かを食べている人もいます。

そうすると内臓がくたびれて酸化現象にさらされてしまうので、消化吸収器官を休めるためにおこなうのがファスティングです。次回はファスティングについてご紹介できればと思います。

(『コンディショニングイノベーションLab公式』より抜粋・再構成)

『コンディショニングイノベーションLab公式』は日本テレビホールディングスのウェルネス情報シンクタンク、コンディショニングイノベーションLAB(CIL)公式YouTubeチャンネルです。「健康を、正しく、わかりやすく」をテーマに、最新のウェルネス情報からベーシックな基礎知識までエビデンスに基づいた情報をお届け。日々を健やかに、人生を楽しむお手伝いをいたします。